クロシェのやり方を動画にしてみました。

ぜひ独学の参考に!

コツは3点。

1、クロシェと下糸はいつでも生地と垂直に

2、針を抜くときは垂直のまま、ぐっと背中で押す

3、下糸のテンションが強すぎないように、スムーズに上下運動できるテンションを保つ

Let’s try !!

クロシェのやり方を動画にしてみました。

ぜひ独学の参考に!

コツは3点。

1、クロシェと下糸はいつでも生地と垂直に

2、針を抜くときは垂直のまま、ぐっと背中で押す

3、下糸のテンションが強すぎないように、スムーズに上下運動できるテンションを保つ

Let’s try !!

刺繍のやり方の紹介動画をYOUTUBEで配信しはじめました!(無料)

ビーズ針を使ったスパンコールの刺繍のやり方を始め、

先日はオートクチュール刺繍には不可欠な「クロシェ・ド・リュネビル」の技法もご紹介致しました。

当教室での体験レッスンが今後無くなってしまいますので、

来たくてもお越し頂けなかった方、独学で刺繍を頑張りたい方、刺繍にご興味のある方、

そんなさまざまな方に基本的なことからちょっとマニアックなところまで動画を通して学んで頂ければと思っています。

不慣れな動画作製なので時間がかかってしまいますが、

みなさまに喜んで頂けるような講座配信をできるよう精進して参ります!!

創作活動のお役に立てますように☆

「小さな手芸屋さん」の刺繍のやり方講座 ↓↓↓↓↓

新しい作品が出来たのでお披露目です!

今回のは私の好きなエスニックとロックテイストを掛け合わせて生まれたかっこいい系(?)のブレスレット。

ヴォーグ学園の講座の課題用に作ったものですが、

どうせなら自分としても日頃身につけられるような物がいいな〜と考えながらデザインしました。

いつもどんな風に課題のデザインを考えているかというと、、、

1、その課題のテクニック的なコンセプトとレッスン回数を決める。(どんなテクニックを盛り込んでどう指導するか等)

2、他の課題作品とかけ離れない範囲でまだトライしていないアイテムやイメージを考える。(ファッション誌やデザインの資料を見ながら)

3、1のコンセプトと2に合致するデザインを気に入るまで適当デッサン。(ほとんどは移動時間を利用してます。スマートフォンを持っていないので電車に乗っていると暇なので。)

4、3を基にして、とりあえず適当に第1段階の試作。(使う材料はとりあえず手元にあるもので、色もサイズもおおざっぱに。なぜならそんな状態でも上手く行きそうなデザインだったら、本番も問題ないこと間違いなしですし、材料や色の選択を別にして、デザインそのもののどこに欠点があるのかの見極めができます。)

5、4を納得できるまでやったら、今度は使う材料と色をきちんと決めて第2段階の試作へ。また試行錯誤しながら細かい部分も詰めていきます。

6、ここまでは適当デッサンを元に試作しているので、5でデザインが確定したら正式に図案を書き直します。(使う材料のサイズを測って、図案通りにやれば誰が作っても同じ見栄えになるように細かく計算してラインを決めます。)

7、最終の試作。6の図案と本番の材料できちんとした作品に仕立て上げます。・・・そしてお披露目という感じです。

仕上るまでに早いときは2-3日、悩みこんでしまうと何週間や何ヶ月とかかるときもあります。

何ヶ月も悩むときは途中でいったん放り投げて、気分転換したり他の作品を作ってから新たに取り組むことが多いです。

自分だけの作品は長時間悩んでる時間もないので一発勝負みたいな感じで作ってます。

そんなときは新しいテクニックの組み合わせの発掘と課題ではできないアクの強いデザインに挑戦することが多いです。なので破綻することもしばしば。

よくお客様からお聞きするのはデザインをするのが難しい、、、といったお声です。

たしかに、簡単にはいきません。それなりの経験値も必要です。

ですが、その経験値を貯める為にはひとつのひとつの作品を完成させないと身に付かないものです。

どんなに気に入らないものとなろうとも、それを完成させることで自身のノウハウにつながりますし、ひとつくらいは好きな部分が見つけられるはずです。

その点を発展して次の作品に活かしたり、逆に気に入らない部分はどうしたら好きになれるのかという分析をして修正を加えたりと、デザイン力を養う大事な視点を得ることができます。

美術の授業でもやるように、過去の素晴らしい作品を模写するのも有効なことだと思います。

まずは失敗を恐れずに、他人の評価を気にせずに、好きなことだけ考えて刺繍をするのが吉かな・・・と、

小さいけれどたくさんのスランプを乗り越えてきて今感じてます。

そんなわけですので、デザインの食わず嫌いをしている方にこのブログが参考になるといいなと思います。

では!刺繍やハンドメイドを存分にお楽しみ頂けますように★

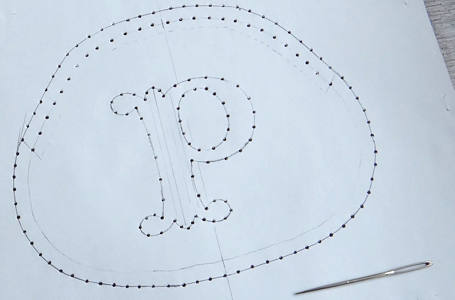

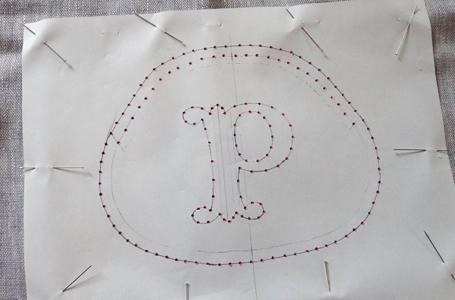

前回のブログで「ポンサージュ」という本格的な下絵方法のご紹介を致しました。

特別な用具を必要とするこの方法、身近なもので手軽に実践するには?

☆必要な道具

図案を写す紙(コピー用紙で良いです。)

針(ちょっと太めのもの)

布にかけるペン

1、紙にデザインを写し、線に沿って針で穴をあけます。

穴の間隔が細かい程、後ほど正確な下絵になります。

2、生地の上に1の紙を固定し、穴をあけた部分をペンで印をつけます。

*ペン先をぐりぐりと押当てるとしっかり写ります。

3、点々が生地に写ったところ。(ピンクの点々)

4、3の点々に沿って線をつなぎます。おわり。

使用するペンのオススメは、時間が経つと消えるチャコペンです。

このチャコペンで工程3までやって、工程4はペン先が細いもの(シャーペン形のチャコペンシルや鉛筆、ボールペンなど)を使うとよりいっそう下絵の完成度が増します。

また、工程3でかなり細かく点が打てていれば、工程4は必要ないと思います。

刺繍する際は、これらの下絵が隠れるようにステッチをして下さい。

この「お手軽ポンサージュ」、身近なものでできるとはいえ、正直ちょっとめんどくさいです。

ただ他にいい方法がない場合は有効な手だてとなります。

今回前回と紹介した下絵方法以外に、

■ おしろいを水で溶かした液と筆を使ってトレーシングペーパーに図案を写し、

生地の上において、その線に従ってペン等でなぞっておしろいを生地に写す方法

(自家製おしろいチャコペーパー的な感じです。) →→→ 未実験

■ トレーシングペーパーのツルツル面にボールペンで図案を写し、

生地の上においてアイロンをかけて印を写す方法

(熱転写チャコペンと同様ですね。) →→→ 未実験

■ 「ムーンベール」という商品を使う。 →→→ 未実験

などもあります。

下絵は適切で簡単な方法を選びましょう!

チャコペーパーを使った刺繍図案の写し方を以前ご紹介しましたが、

たまに線が写らないような生地もありますよね。

毛羽たちのある生地や厚みのあるもの、柔らかいものなど、

ウールやリネンなどの繊維長の短い天然素材等にはよく見受けられるかなと思います。

そんなチャコペーパーでは書けない生地の場合はどうやって図案を写したら良いのか?

- メリット → 簡単

- デメリット → 最後に紙を破いて取り除かないといけない、その際にステッチが緩む、刺繍の内部まで紙を取り除くのは難しい

☆発展系として、トレペの図案のラインをしつけ縫いして、その縫い目で図案を描くということもできます。

- メリット → 細かいラインも書き取れる

- デメリット → 光にかざしても透けない生地にはできない、大きな生地は貼れないし重力で地の目が歪む、腕が疲れる

☆ライトテーブルがあれば便利だと思いますが、費用が掛かりますね。

- メリット → 簡単

- デメリット → 転写できない生地もままある、熱に弱い生地には向かない

☆クロバーさんからピンクとブルーのペンシルが発売されてます。白や黒の色バリエーションも増えると良いのですが!

- メリット → 下絵の量産が可能

- デメリット → 生地が汚染されることがある、手軽ではない

☆ポンサージュ(ponçage=フランス語)とは???

図案にミシン目のような穴を細かく開け(piquage/ピカージュ(仏語))、

図案を生地の上に置き、

粉を付けたフェルト等をなすり付けてステンシルのように下絵を写します。(=ponçage)

(粉は炭や顔料、松やにを混ぜたものなどあるようですが、詳しい成分はよくわかりません。)

その後、熱処理や固定液を吹き付けて粉を定着させます。

このように、読んだだけでも「こんなの普通の人はできないでしょ?」という感じですよね。

ちなみにルサージュではこの手法が取り入れられていました。

では、この本格的な下絵方法を手軽にマネする方法とは?

先週末の「ビーズアートショー」、お越し頂きました皆様どうもありがとうございました!

毎回たくさんの方にお越し頂けまして感激です☆

このビーズアートショー、回を重ねるごとに出展者の方も増え、次回はいったいどんなお店に出会えるか・・・期待でいっぱいです。

今回はヴィンテージのパーツを扱うお店が増えたなーという感じでした。

私の買い物欲もかなり満たされました!

イベントに出店すると普段は出会えない作家さんたちとお知り合いになれるのも醍醐味のひとつ。

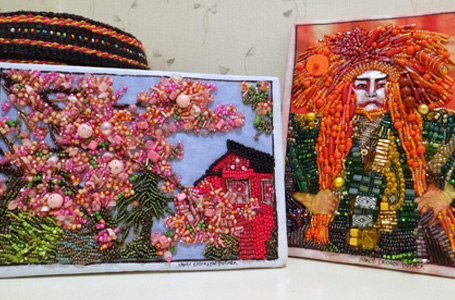

そのなかでも、私の心をグッとつかんで離さない刺繍作家さんにめぐり会えたのは本当に良かったです。

心から楽しんで手の赴くまま、真似のできない感性で作られた彼女の刺繍作品。大好きです。↓↓↓↓↓

最近の私の作品に足りない自由なタッチが素敵で、思わず大人買いです。

死ぬまで大事にしたいと思います。

この作家さんは遠くアメリカからいらしていて、今回が最後の参加になるだろうとのこと。

残念ですがまた来てもらえることを願ってます!

それでは、お越し頂けた方もそうでない方も3日間どうもありがとうございました☆

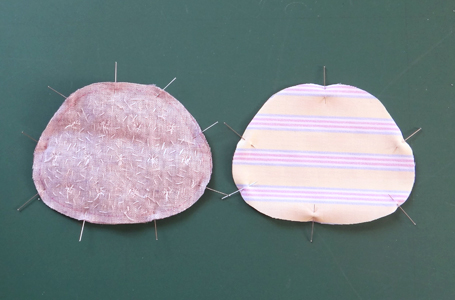

以前紹介したお花のスパンコールを使った刺繍をがま口ポーチに仕立てました。

今回はそのがま口の作り方をご紹介!

口金は近所の手芸店で説明書と型紙付きのを買って使用しました。

なので、そういったものを買えばこのブログを読まなくてもできちゃうと思います。

私も初めてでいろいろ失敗しましたが、なんとなくできました。

シュミレーションがわりにご参考下さい〜

<作り方>

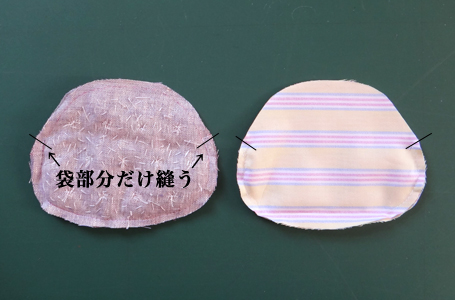

1、表地と袋布をそれぞれ中表に重ねて仮止めし、

2、口金が付く部分を除いて、袋部分の周囲を縫います。

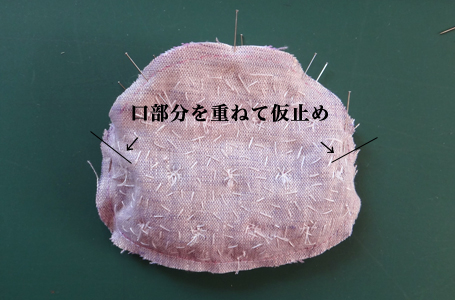

3、袋布をひっくり返して、表パーツの中に入れるようにして重ねます。

4、2で縫わなかった部分を仮止めして、

こんな感じです。↓↓↓↓↓

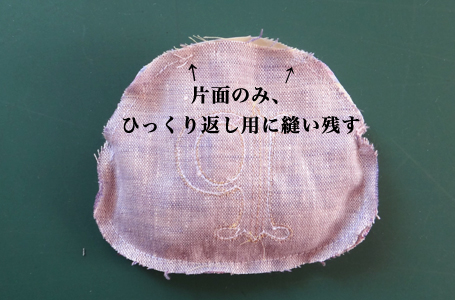

5、口部分をぐるっと一周縫います。この時、片面の一部分を縫い残して下さい。

(あとでひっくり返すときの穴にします。)

こんな感じです。↓↓↓↓↓

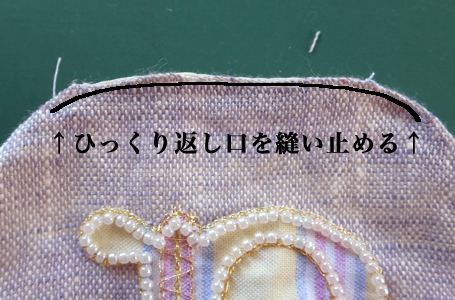

7、縫い残し穴から全体をひっくり返して、

8、縫い残した部分、表地・袋布を毛抜き合わせ(=それぞれ縫い代を内側に折り込んで)にして縫い止めます。

9、口金が付く部分、袋布側に固い紙ひもを付けます。

(私が買った説明書には糸でまつって付けると書いてあったので1本はそのように付けましたが、なんだかめんどうだったのでもう片方はボンドでくっつけてしまいました。)

10、口金の溝にボンドを付けます。

*失敗1・・・たっぷり付けると後ではみ出してきて大変なことになりました。ちょっとだけで大丈夫だと思います。

11、目打ちなどを使って、本体を口金の溝にぐっと押し込みます。

*失敗2・・・本体と口金の中心がずれてアンバランスになってしまいました。

なので、本体と口金に真ん中の目印をつけて作業した方がいいです。

12、最後にペンチなどで口金をしっかり挟んで止めます。

*失敗3?・・・口金が固過ぎて挟めているのかさだかではありません。手が疲れるので縫い付けタイプの口金の方がやりやすいと思いました。

*失敗4・・・ペンチを深く挟みすぎて刺繍したビーズまで割ってしまいました。口金だけをしっかり挟むようにしないといけません。

なんとか完成!!

表面に刺繍するときは、口金部分まで刺繍しないように気をつけて下さいね!

ちなみに裏面はこんな感じです。↓↓↓↓↓

Pの内側をくりぬくのを忘れてしまいましたし、かなり縫いつれてますがまぁいっかという感じです。

出来上がれば愛着が湧きます!

それではみなさんもぜひお試し下さいませ〜☆

ビーズ針を使って簡単!かわいい!なスパンコールのお花の刺繍のやり方をご紹介。

上の写真のような、まるくふっくらと立体感のあるお花に仕上がります。

必要な材料:

*スパンコール(直径4~5mmのもの)

*ビーズ(特小サイズ)

*糸(ビーズ針に入る太さならなんでもOKです)

*生地(お好きなもので)

使う道具:

*刺繍枠(丸いのでも四角いのでもいいです。)

*ビーズ針(12~13号がおすすめ)

*糸切りはさみ

<作り方>

1、ビーズ針に糸を2本取りで通し、先端を玉結び(2回)。

生地の裏からお花の中心になる部分に針を出します。

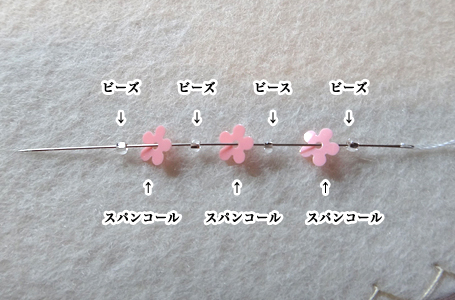

2、ビーズ1粒・スパンコール1枚・ビーズ1粒・スパンコール1枚・ビーズ1粒・スパンコール1枚・ビーズ1粒の順に針に通します。

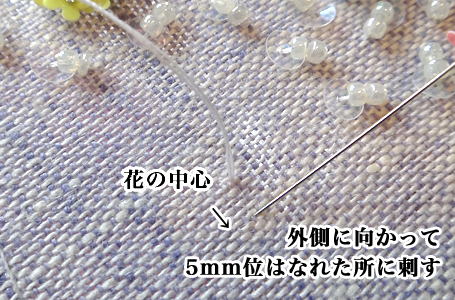

3、針の出ているお花の中心から外側に向かって5mm位離れた所に針を刺します。

花びら1枚分できたところ。

4、またお花の中心に針を出し、十字方向に、残り3花びら分同じステッチを繰り返します。

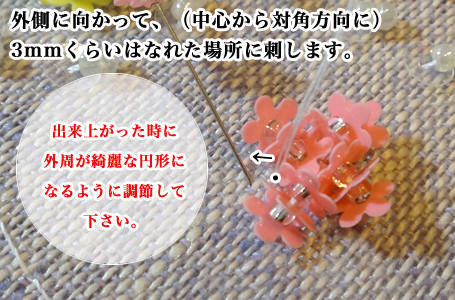

5、お花の出来上がりが最終的に丸い外周を描くように、空いてる部分を埋めます。

お花の中心から4の十字と対角方向に、1枚目のスパンコールが立ち上がっているあたりに針を出します。

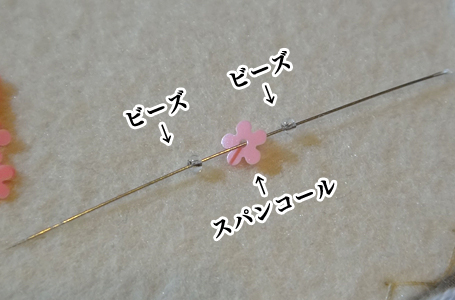

6、ビーズ1粒・スパンコール1枚・ビーズ1粒の順に針に通します。

7、外側に向かって、4の十字と対角方向に3mmくらい離れたところに針を刺します。

ここでのポイントは、出来上がった時に丸い外周を描けるようにステッチの長さを調節して針を刺すことです。

外側の花びらが1枚できあがったところ。

8、残りの3箇所同じステッチを繰り返せば、まんまるお花の完成!!

私が使った材料はこちら ↓↓↓↓↓

ピンクのお花の形のスパンコール

特小サイズのシルバーのビーズ

すでにお花の形をしているスパンコールなのでそのまま刺繍すればいいではないか?という感じかもしれませんが、

普通に刺繍する以外にどんなことができるかな?と思って作ってみました。

もさもさっとした綿毛のようなお花にできあがってかわいいです。

もちろん普通の丸いスパンコールでも同じことができます。

サイズによってステッチの長さや本数など、お好みでアレンジしてみて下さい。

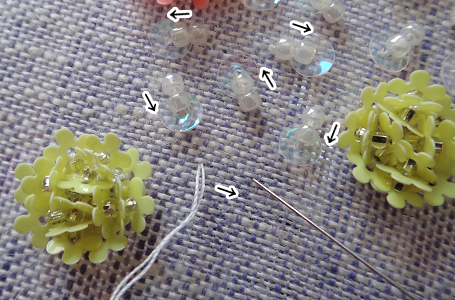

さて、残りは背景部分。

微妙に空間を残しながら、ビーズとスパンコールでステッチの向きがランダムになるように埋めていきます。

必要な材料:

*スパンコール(4mm亀甲、使用したのはこちら)

*ビーズ(丸小サイズ、使用したのはこちら)

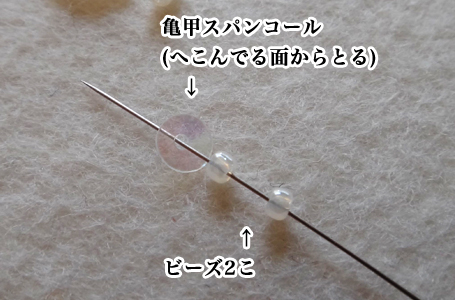

1、生地の裏から針を出し、ビーズ2粒・スパンコール1枚(亀甲を使うなら、へこんでいる面から)を通します。

2、4~5mmくらいの長さ(ビーズ2粒分の長さと同じ)でステッチします。

適度な空間を残しながら、同じことを繰り返してまんべんなく背景を埋めます。

ステッチする向きが揃わないよう、四方八方にランダムに刺して下さい。

できあがり!!

どうでしょうか?そんなに難しくないと思います。

シャツの衿やスカートの裾、バックなどのポイントに刺繍しても良さそうです。

わたしはこのテクニックでびっしり刺繍したミニスカートがほしいです。いったいいつできるのやら・・・と感じますが。

とりあえず今回の作品はがま口に仕立てました。

その工程もまた後日のブログでご紹介したいと思います。

それでは、みなさんも思い思いに楽しんでみて下さい!!

ヴォーグ学園さんの講座の新学期まであと2週間。もうそろそろです。

どんな内容の作品をするのですか?というお問い合わせをよく頂きましたので、

新作を含め改めてご紹介致します。

最初の6ヶ月で作るのは、クロシェの練習をかねたものと、ビーズ付けにチャレンジのミニポーチの2点 ↓↓↓↓↓

難しそうなテクニックなので、本当に続けて行けるのか不安、、、という方が多くいらっしゃるので、

まずは簡単なものから始めてしっかりとクロシェの基礎に慣れて頂けるようなペース配分で進んで行きます。

クロシェの他にもリボンやビーズ針の刺繍も取り入れます。

その後の6ヶ月も全5回のレッスンで2作品作ります。

1点目はクロシェでのスパンコール付けとフランス刺繍の基本を組み合わせた作品です。

(写真を撮り忘れました。ビーズ・スパンコール・パール・刺繍糸を使ったはがきサイズくらいのものです。)

2点目は立体的なお花のコサージュです。オリジナル作品作りにも役立つ仕立てテクニックが詰まってます。 ↓↓↓↓↓

新しいテクニックや素材を取り入れながら、徐々に豪華な課題へと進んで行きます。

1年もするとクロシェの腕前もかなり上がってくるはずです。

3期目の6ヶ月の課題はまだ決まっていませんが、一番上の写真の黒×シルバーの刺繍をアクセサリーに仕立てる感じになると思います。

あとは透けない布でクロシェにチャレンジする作品も考えています。

その頃にはオートクチュール刺繍にかなり手慣れてくるので、ますますゴージャスなものに取りかかる予定です。

ご覧の通り、アトリエのレッスンでの課題とはひと味ちがう作品をご用意しております。

アトリエではお教えしていないテクニックもたくさん盛り込んで行きます。

宿題の量も最低限に押さえていますので、お忙しい方でも焦らずに楽しんで頂けるような内容です。

開講まであと2週間!

お申し込み頂いたお客様、どうもありがとうございます!!

期待を裏切らない楽しい講座にして参りますので、どうぞ楽しみにしていてくださいませ!

来月は母の日。

そういえばまだきちんとした作品をプレゼントしたことがなかったなと思い、

今年退職する母へコサージュを作ってみました。

きっと送別会で使うだろうな〜と想像して、普段使い用よりもちょっとゴージャスに。

個人的にやりたかったこと、

*仕上げ違いのスパンコールの組み合わせ

(微光沢のものと輝きの大きなものを部分的に使って、輝きの違いで見せる立体感)

*ワイヤーを仕込むテクニック

(パーツの外周にアクセサリー作り用のワイヤーを「point riche(ポワンリッシュ)」という細かくジグザグにステッチする技法で止める。こうすることで動きのある造形を作れます。)

*いつもシルバーばかりなのでたまには差しにゴールド

(でもやっぱりシルバーは使ってしまいますね。ゴールドと薄いグレーも相性が良さそうなので次でチャレンジ。)

など盛り込んで、久しぶりに自由に作品作れたなぁと息抜きできました。

あまり考えずに作った割にはなかなかいい感じにできたので満足です。

ワイヤーを仕込むのはちょっと難しいテクニックですが、

種類やサイズ違いのスパンコールを組み合わせるテクニックは簡単にできると思います。

みなさんもぜひぜひ試してみて下さいね!

いろいろ発見できますよ〜。