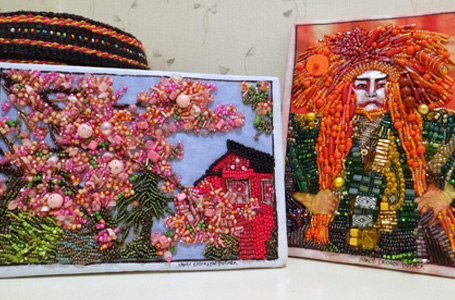

新しい作品が出来たのでお披露目です!

今回のは私の好きなエスニックとロックテイストを掛け合わせて生まれたかっこいい系(?)のブレスレット。

ヴォーグ学園の講座の課題用に作ったものですが、

どうせなら自分としても日頃身につけられるような物がいいな〜と考えながらデザインしました。

いつもどんな風に課題のデザインを考えているかというと、、、

1、その課題のテクニック的なコンセプトとレッスン回数を決める。(どんなテクニックを盛り込んでどう指導するか等)

2、他の課題作品とかけ離れない範囲でまだトライしていないアイテムやイメージを考える。(ファッション誌やデザインの資料を見ながら)

3、1のコンセプトと2に合致するデザインを気に入るまで適当デッサン。(ほとんどは移動時間を利用してます。スマートフォンを持っていないので電車に乗っていると暇なので。)

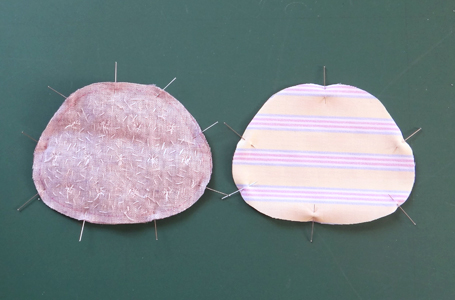

4、3を基にして、とりあえず適当に第1段階の試作。(使う材料はとりあえず手元にあるもので、色もサイズもおおざっぱに。なぜならそんな状態でも上手く行きそうなデザインだったら、本番も問題ないこと間違いなしですし、材料や色の選択を別にして、デザインそのもののどこに欠点があるのかの見極めができます。)

5、4を納得できるまでやったら、今度は使う材料と色をきちんと決めて第2段階の試作へ。また試行錯誤しながら細かい部分も詰めていきます。

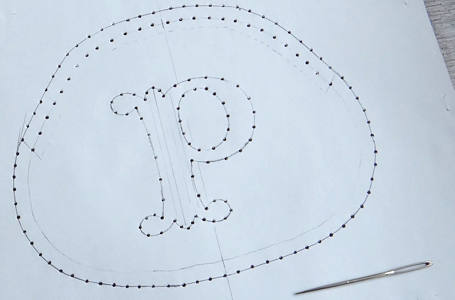

6、ここまでは適当デッサンを元に試作しているので、5でデザインが確定したら正式に図案を書き直します。(使う材料のサイズを測って、図案通りにやれば誰が作っても同じ見栄えになるように細かく計算してラインを決めます。)

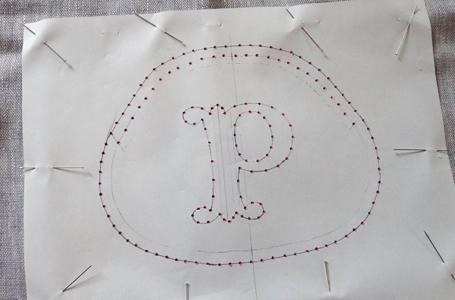

7、最終の試作。6の図案と本番の材料できちんとした作品に仕立て上げます。・・・そしてお披露目という感じです。

仕上るまでに早いときは2-3日、悩みこんでしまうと何週間や何ヶ月とかかるときもあります。

何ヶ月も悩むときは途中でいったん放り投げて、気分転換したり他の作品を作ってから新たに取り組むことが多いです。

自分だけの作品は長時間悩んでる時間もないので一発勝負みたいな感じで作ってます。

そんなときは新しいテクニックの組み合わせの発掘と課題ではできないアクの強いデザインに挑戦することが多いです。なので破綻することもしばしば。

よくお客様からお聞きするのはデザインをするのが難しい、、、といったお声です。

たしかに、簡単にはいきません。それなりの経験値も必要です。

ですが、その経験値を貯める為にはひとつのひとつの作品を完成させないと身に付かないものです。

どんなに気に入らないものとなろうとも、それを完成させることで自身のノウハウにつながりますし、ひとつくらいは好きな部分が見つけられるはずです。

その点を発展して次の作品に活かしたり、逆に気に入らない部分はどうしたら好きになれるのかという分析をして修正を加えたりと、デザイン力を養う大事な視点を得ることができます。

美術の授業でもやるように、過去の素晴らしい作品を模写するのも有効なことだと思います。

まずは失敗を恐れずに、他人の評価を気にせずに、好きなことだけ考えて刺繍をするのが吉かな・・・と、

小さいけれどたくさんのスランプを乗り越えてきて今感じてます。

そんなわけですので、デザインの食わず嫌いをしている方にこのブログが参考になるといいなと思います。

では!刺繍やハンドメイドを存分にお楽しみ頂けますように★